La trashumancia tiene su origen en la búsqueda de pastos para el ganado lanar. Antaño, a mediados de octubre, con las primeras heladas en las cumbres de las sierras, los pastores se trasladaban a pie con sus rebaños y se dirigían hacia tierras con climas más cálidos donde pasar el invierno. Pastoreaban hacia Andalucía o Extremadura. Los pueblos serranos ganaderos se quedaban entonces ‘sin hombres’, a excepción del médico, el cura y el maestro, siendo las mujeres las encargadas de la tierra, la hacienda y los hijos.

En la primavera siguiente, por San Juan, regresaban los pastores hacia las frescas sierras de Castilla donde pasaban el verano (los agostaderos). Y tras varios meses de ausencia, no era casualidad que muchos niños nacieran en el mes de marzo del año siguiente. Estos hombres valientes traían de otras tierras costumbres, folklore, creencias, gastronomía (migas con uvas) y también regalos para sus familias.

La trashumancia, como costumbre antigua, tiene mucho que ver con la ecología y con el aprovechamiento de los recursos naturales. Buscando los pastos con el ganado en movimiento, allá donde la naturaleza lo proporciona, en vez de transportar el alimento y almacenarlo para el invierno también se contribuía a mantener en forma a la cabaña ganadera evitando enfermedades propias del estabulado.

- Foto: tribuna

- Foto: tribuna

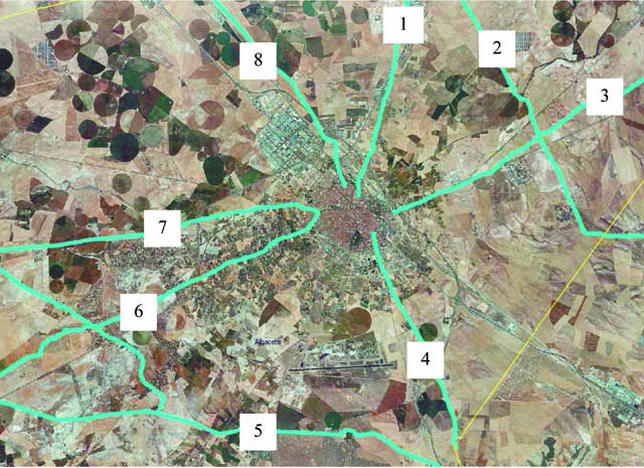

Albacete. El crecimiento de la ciudad de Albacete se vio favorecido por estar situada en un cruce de varias vías pecuarias: la Cañada Real de Andalucía, la Cañada Real de Murcia o de los Murcianos, llamada Cañada Real del Villar del Pozorubio a su paso por Albacete, el Cordel de La Gineta a Chinchilla, el Cordel de Lezuza (hacia Ciudad Real), la Vereda de Jaén y la Vereda de la Torrecica. En esta encrucijada, la Feria de Albacete, ganadera en un principio y con sus redondeles situados en un descansadero, fue cobrando importancia y desarrollándose con el paso de los años.

Hemos visto los caminos por donde el ganado se autotransportaba, pero veamos ahora qué tipo de ganado era el que trashumaba. Las principales razas de ovejas eran churras y merinas. Las primeras se distinguen por ser ojinegras, tener vellón en flecos y dar buena carne y mucha leche, las segundas tienen un vellón prieto y rizado y dan mucha lana.

El esquileo se realizaba entre abril o mayo, justo antes de comenzar la trashumancia, y el regreso a los invernaderos lo hacían amantando a la cría. Cada cordero mamaba de dos madres: la natural y una ‘doblada’ a la que habían matado la cría, ya que pensaban que si ésta era amantada por una sola madre, daría peor lana.

Los ‘contaderos’. Los ‘contaderos’ se situaban aprovechando pasos obligados y estrechos, donde era fácil contar una a una las ovejas para llevar la cuenta del rebaño. En nuestra provincia de Albacete hay un contadero en el paso de la Almenara y otro ejemplo es el del puente romano de Alcántara en Cáceres, camino de Portugal. Las majadas, las tinadas y los chozos ofrecían refugio a las ovejas y a los pastores en las noches crudas, sin olvidar los corrales, abrevaderos y descansaderos necesarios para garantizar los viajes, porque se hacían andando o a lomo de caballerías del orden de 20 kilómetros diarios como media.

Las ovejas parideras iban las primeras para aprovechar los mejores pastos, cada rebaño comprendía, además de las ovejas, una serie de ‘moruecos’ (carneros reproductores). Los pastores llevaban en las caballerías todo lo necesario para el largo camino: mantas, sartenes y ollas, trébedes, candiles, legumbres, harina y embutidos, botas y también bolas de sal y el hato (largas redes para encerrar las ovejas durante la noche). Para defender al ganado de los salteadores, de los ataques de los lobos y de los perros asilvestrados, se acompañaban de poderosos perros mastines, con collares de pinchos para protegerles el cuello. La estima en que se tenía a los mastines era tal que se les daba de comer, a diario, al menos la misma cantidad que comía el pastor.

Aunque más relacionado con las carreteras que con las vías pecuarias, estaba el Fielato (del fiel de la balanza) que era una aduana que se situaba a la entrada de las ciudades y en la que había que pagar una tasa por pasar los ganados y las mercancías. A la entrada de la carretera de Jaén, está el bar ‘El Fielato’ en recuerdo de él.

Historia. Si bien en el medio rural la mayoría de las vías pecuarias aún conserva su trazado original, en ningún caso queda ya vestigio de su anchura decretada en 1273, año en el que el rey Alfonso X el Sabio elevó a institución oficial el Honrado Concejo de la Mesta, que era el órgano de autogobierno de la agrupación de las mestas, asociaciones de pastores y de ganaderos. Los privilegios de la Mesta y la preferencia de la ganadería sobre la agricultura llegan hasta el último tercio del siglo XVIII. Estos privilegios consistían en el ganado podía pastar lo que encontrara a su paso, a excepción de algunas prohibiciones como por ejemplo entrar en las dehesas, los trigales y los pastos de siega. Otra ventaja es que los pastores no hacían la ‘mili’. Jurídicamente, las vías pecuarias son bienes de dominio público y, en consecuencia, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, quiere esto decir que no se pueden vender, que nunca dejan de ser vías pecuarias y que no se pueden embargar. Su gestión corresponde al Servicio de Montes y Espacios Naturales donde los ingenieros de Montes y los ingenieros Técnicos Forestales, ingenieros Agrónomos e ingenieros Técnicos Agrícolas codo con codo desarrollan su trabajo, entre otros, velar por la defensa y conservación de estos caminos públicos, que son de todos los españoles. Para ello, y conforme a la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, en el periodo 2005-2011 se han llevado a cabo llevan a cabo las actuaciones de deslinde, señalización y amojonamiento de las principales vías pecuarias. En concreto, se ha deslindado la Cañada Real de La Mancha a Murcia que entra en nuestra provincia por Villarrobledo, la atraviesa en diagonal y sale por Hellín con una longitud de 117 kilómetrosm, pero también otras como la Cañada Real de Andalucía de los Serranos en Albacete con 150 kilómetros; la Cañada Real de la Manxha a Murcia con 117 kilómetros; la Cañada Real de Cuenca a Cartagena con 96 lilómetros y otras vías pecuarias con 80 kilómetros.

Forestación. El Servicio de Montes, a través de su ingenieros José Luis Fernández, Carlos Rodríguez Graells, Juan Ángel Esparcia, Francisco Campos, Javier Luján, Blanca Ochoa y María José Monedero, junto con los agentes medioambientales, ha venido forestando con encinas, pinos carrascos, pino piñoneros, retamas y romeros las fajas laterales de las vías pecuarias, de manera participativa y año tras año en el entorno del Día Forestal Mundial (21 de marzo). Estas forestaciones se han hecho en colaboración con los centros escolares de nuestra provincia, con un triple objetivo: el primero, la educación ambiental para que los chavales aprendan la necesidad de mejorar el medio ambiente plantando sus árboles; el segundo la señalización y defensa de la vía pecuaria pública para evitar intrusismos y depósito de basuras y escombros, empleando los árboles como ‘mojones vivos; y el tercero, introducir una línea verde continua que destaca en la monotonía del paisaje de la llanura manchega y que ayuda a identificar esta vía pecuaria desde lejos. En este sentido, hay que decir que las forestaciones hechas sistemáticamente desde hace varios años atrás con participación de colegios e institutos de Albacete en la Cañada Real del Villar de Pozorubio, han consolidado un total de más de 8.000 metros lineales de faja forestados.

Usos actuales. Hoy en día, las vías pecuarias son más utilizadas por excursionistas y ciclistas que por pastores. Como usos compatibles tenemos los siguientes: Senderismo, cabalgada y bicicleta; tráfico de vehículos y maquinaria agraria, con velocidad inferior a 40 kilómetros la hora; plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales y actividades educativas. Como reflexión final, es bueno defender las vías pecuarias porque son importantes para la conservación de la naturaleza y conforman un legado histórico y público de todos los españoles, que ha contribuido a difuminar fronteras y a comunicar a la gente de distintas regiones.